La permaculture, pour aller plus loin, par Thérèse

Intervention faite par nos adhérents bénévoles

Après la conférence de samedi 5 novembre, si vous voulez développer le sujet, vous pouvez aller sur les sites suivants :

https://permacultureprinciples.com/fr

Les principes de la permaculture en français

Sur ce site vous pouvez télécharger le livre de David Holmgren

www.fermedubec.com/permaculture.aspx

C’est la ferme du Bec Hellouin

www.permaculture-sans-frontieres.org/fr/synthese-definition–permaculture

Un exemple de permaculture

www.aupetitcolibri.free.fr/Permaculture/def_perma.html

C’est le site de la ferme du Petit Colibri.

Des livres :

- Permaculture par Perrine et Charles HERVE-GRUYER chez ACTES SUD

- Le guide de la permaculture au jardin par Carine MAYO chez TERRE VIVANTE

Et un site vous donnant un large choix de livres qui développe une démarche permaculturelle :

LIVRES › Livres Jardinage Agriculture

Date : 8 novembre 2016

Photos / texte : Thérèse

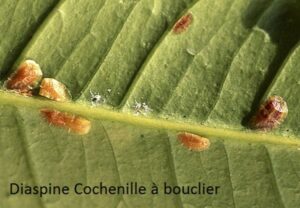

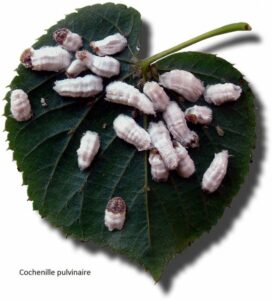

fourmis et pucerons

fourmis et pucerons